展览时间:2024年11月15日-2025年2月16日

展览地点:昆明当代美术馆

展览地址:云南省昆明市西山区海宏路1903凯旋门B-1楼

策展人:崔灿灿

主办单位:昆明当代美术馆

展览海报

展览介绍:

夜火蓝山

文 | 崔灿灿

01

我一直想在厉槟源的作品中寻找一个分界线:在2015年前后之间。在此之前,厉槟源的作品有着浓郁的北方现实主义色彩,作品的场域也多发生在北京的城乡结合部,或是与之相关的时代情绪与张力,例如《裸奔》《臭水沟的春天》《无间》《与夜平行》等。之后,一道裂痕将这个宏大的现实隔开,厉槟源回到了他真正的个人时刻:他的故乡蓝山,他的母亲和已故的父亲,童年时的河流、竹林,或是清风,开始频繁地出现在作品之中。

“蓝山”亦从一个地名,变成一种意象。那里有着只属于他个人的酸甜苦辣:长眠的秘密,生命中深埋的欢喜与故乡的不解之缘。这些故事和厉槟源人生的起伏形成了一个映衬,厉槟源的作品第一次洋溢着记忆中的爱,曾经的“尖刻”也罕见地以温暖人心的方式托付于我们。

也是在那之后的几年,厉槟源逐渐在北京消失。一开始,得到的是他到处驻留的消息,直到看到完成的作品,我才能拼凑他到底在他乡见到了什么:在釜山的海边,他像海鸟一般驻足枝头;在意大利的古城,他随着钟声的响起,不断地站立;在某处沙漠,他试图用浴盆做船,用力地划过沙丘。

也是从这时起,厉槟源开始了一种游历生活,它也成就了厉槟源全新的工作方法和作品风格。只是,他中转的锚点不再是北京,而是他的故乡湖南省永州市蓝山县。我曾经以为,厉槟源离开北京的原因,离开我们都非常熟悉的生活环境,是因为北京的生活总是面临被拆迁的工作室,总是居无定所。但也是这种现实赏于他最初的激情,我们的野生、穷横,睡不着的青春,因爱情躁动而又哀伤的夜晚。每天,那么硬的一天,那是广阔而又灰蒙蒙的北方迪厅,这些气息在厉槟源的作品中可见一斑。

直到,我第一次看到厉槟源背着一块写着“厉槟源工作室”的牌子穿越大半个北京。我才意识到,从那时起厉槟源真正地完成了一次转变,他的穿越犹如一场出走,就像只有出走才能远离时代的塑造,才能真正地反抗塑造。厉槟源才能真正地开始他的个人时刻,从巨大的时代情绪中抽身而出,回归个人:从对社会秘密地揭示,转向对自我的秘密与情缘的和解。像是厉槟源一件行为中所昭示的,他要一块块地砸碎自己的基座,砸毁那个曾经塑造他、将他定型的雕塑底座。这时,我们才能意识到他早期用锤子砸碎锤子的行为,冥冥之中暗示了他之后的命运。

“游历”替代了困顿中的定居,成了厉槟源独特的生活方式。也因此,他像一个游牧的行者一般,中止了行为艺术最普遍的传统,如何在一个潜在的舞台之上,进行象征的表演。至此,他从传统的舞台中心走出,某些方面他不需要观众,也并不设置潜在的、凝视的目光,对他而言,重要的或许并非是行为,而是如何选择生活的方式。

地点、环境与自然的转变,一直以来是厉槟源创作动因中最为重要的灵感,它决定了一个“行为”或是某个“事件”最初的情动。当然,我们可以换成另外一些更细腻和感受性的词汇:风、雪、雨、波动的涟漪,这些气候或是细微的变化,都像是水中的一面棱镜一般,折射出厉槟源情感世界的变化。

在看到许多件厉槟源游历性的作品之后,我的脑海中总是出现一些遥远,但或相关的意象。总能想到中国唐代的那些浪漫主义诗人,李白他们总是游历在大山大水之间,在石壁上留下只属于“此情此景”的绝句。很多时候,他们是即兴的,但他们情感又似乎延续了内心深处的遭遇,成为他们人生分界线的一个锚点。数千年后,我们能从这些诗句中,读出诗人的人生境遇,他的失望与希望,理想与愤恨。例如,“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”“危楼高百尺,手可摘星辰”“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,我们在其中可以看见风景、看见写实、看见浪漫与想象。

在这个意义上,我们重新去理解,厉槟源那些游历与自然主题的作品,理解那些河流、断水、瀑布与夜晚的星辰,那些即兴的发生,或是埋伏已久的深意,便多了一层意味,你说它是写实?写意?还是精神的写照?

只是,和千年前的唐代相比,当代的自然与现代城市之间多了一种张力,它一度被现代性忽视,一度被人们看作是可以单向改造的对象。但在厉槟源的作品里,自然不是对象,也不是客体,它有着不可控制的反作用力,等待着被猎人“引蛇出洞”。人和自然双重的魅力,也经由厉槟源的作品揭示,对抗的雄心引诱着自然深藏的能量,难以改变的自然规律,却也注定人的失败。自然和厉槟源之间完成了一种彼此的“引诱”与“胁迫”,而在这个并不对等的关系里,力量的巨大悬殊,不可为而为之的行为,一定要做的信念,也可翻译为“宏伟”与“浪漫”。

“力”在厉槟源作品中,有着各种显现。有时它是自然中的重力、地心的引力、水流的冲击力与奔腾,风的摇摆与熄灭之力。但它们总是以“被抗争”或是“被珍视”的方式显现,例如厉槟源守护一株圣火,在风中上山。例如在家乡的同一条河流中,用画板试图阻断水流,用身体反复地逆流而上,在瀑布上用身体作为横跨的桥梁,以阻隔击下的水流。这些人为之力,既是对抗,又是悬殊后的浪漫,我们亦能从中看到艺术家的信念之力、决然之力。当然支撑这些的,并非是厉槟源的与自然相比的渺小身体,而是艺术赋予厉槟源的生活的想象与可能性。

02

我和厉槟源总是在晚上见面,或许是10年前的夜晚总是无所事事,渴望“意义”。有几次,我记得尤为清楚,一次是夏天,我和两个朋友晚上没事去找槟源玩,到了他工作室也没找到玩的内容。沉默、再抽几根烟的功夫,我们问槟源,你平时都玩啥?槟源突然跑到阁楼,不知道从哪里,打开了一个屋顶的彩灯。那是一盏廉价的迪厅专用灯,由于屋子里又矮又小,那灯就显得有点色情。房间里一会粉,一会绿,一会全是七彩旋转的小星星。当时,我们就佩服槟源的牛逼。但我们没有跳舞,也没喝酒,抽了好多烟,三个大男人看着像是满天星空的廉价彩灯,如何在上空旋转,它看上去很美,但又很假。

某个瞬间,我想起厉槟源对着空房子放起的焰火,想起他在黑桥臭水沟里的用烟花投出的春天,想起他手托烟花摆出的无聊的正义,还有他在深夜飞驰电掣的骑行,但那只是一辆城乡结合部的电动车,划亮夜空的是脚底的菜刀在公路上磨出的花火。当然,还有望京夜晚裸奔的身体,它比火花更耀眼、更闪亮。然后,我想起北野武的花火,想起杨德昌电影里牯岭街的小四,以及那时候我们百无聊赖的青春与血色的浪漫。

另一次,是冬天,北京下了一场大雪,雪下到夜里2点,我止不住地兴奋,要去开车看看雪。我和几个朋友开车,从草场地村出来,刚出村口,远远看见有一个人在马路中间支起画架写生。白茫茫的世界,孤寂的人尤为明显。朋友就说:“这是哪个傻逼?”我判断了一下方位,说方圆几里,只可能是槟源。我们兴奋地开过去,问槟源,你在画啥?他说,画雪。然后,我们看到在画布的上空,看到槟源对着天空,画下夜晚路灯下的飞雪。

那时,我总是在酝酿实验项目,便总是在夜晚出行,以城市写生的方式寻找灵感。不久后,厉槟源参加我一个叫“十夜”的项目,其中一个单元围绕温榆河展开,我起了一个水浒加塞北诗的名字:秋林渡射雁。槟源站在河边,舀起一杯河水,一饮而尽。这个作品叫《晚来天欲雪,能饮一杯无》。

这些故事与情形,成为我对厉槟源作品中夜火的最早记忆,也成为这次展览的标题。虽然,这些曾经的焰火与灯光满是世俗、荷尔蒙,属于青春的躁动与孤独。但它们在等一个时刻,等一个分界线。在此之后,它们变得自然、肃穆、深情与神圣。

某些方面,我和槟源是战友,是我们那波朋友里少有的几个还在艺术圈里的人。从我们最初认识,到我2013年策划他第一个个展,那时的夜晚我们目光如炬,白天的我们却像夜鹰一样疲惫不堪。直到几年前的“天堂电影院”,我们都开始回视童年、成长与家庭。再到如今的“夜火蓝山”,这些酸甜早已化作自然,人生有风也有雨,火种有亮、就有灭。

原谅我以少有的半评论、半小说、半诗歌的方式写作。因为这个展览发生在云南,因为我和槟源认识十几年,因为在云南的古老歌谣中,在四季如春中,在皑皑雪山和湿露的雨林中,不浪漫,不写诗,又能在哪里浪漫、写诗?

03

《自由耕种》这件作品第一次将我们从北京的大时代之中,引向厉槟源远在南方的故乡与家庭:他的父亲1999年外出打工时去世,留给他一块村里的耕地。他在完成地契的交接后,用身体在父亲留下的土地上耕种。

从这里开始,关于厉槟源个人的故事,他的家庭,故乡“蓝山”才得以浮现。我第一次意识到,那个曾经在舞台中央的人,携带着怎么样的童年,又是什么塑造了他的口音与深沉。

也是在《自由耕种》之后,厉槟源借用蓝山、夜火、奔流,借用在这片自然中发生过的童年。厉槟源真正地为我们揭开了,行为艺术中最重要的材料“身体”的差异性面目,它的来源是什么的?它有着什么样独特的血肉与故事?身体是千篇一律的吗?显然,2015年后的作品,以童年、家庭、自然标识了厉槟源“身体”的独特性和唯一性,他的经历和经验,使得身体不再是材料,它成为艺术家用“身体”去抗拒“身体”的命运。

这时,那个在北京的城乡部背负着“厉槟源工作室”的人,决定回到故乡。但他不是为了乡愁,而是他要和解,与故乡和解,与秘密和解,与成长和解。他要回到童年所有的轨迹里,重新演练一次。这次他带回了经验与想象,这个经验便是艺术,他要让艺术在现实中变得重要。“画板”成了一个意象,让我得以想象那个曾经背着画板离开故乡的人,或者说逃离故乡的人,在多年之后带回了什么力量?

当然,这个“故乡”与“家庭”在北京的时刻中并未消失,只是它被掩藏,分类成记忆与新生,生活与工作。但也恰恰是这些作品,让厉槟源抹平了一直困扰他的艺术和生活的界限。曾经,这个复杂、含混的记忆,总是时隐时现,它在你自以为拥有自己和新生活的时刻,不经意地在本能反应中脱口而出。像是一条蛇在我们体内,它总是隐匿,甚至让我们错觉已经被改造。但在某些时刻,或是突发性的反应中,它措不及防地出现,让我们突然意识到体内的那个曾经的自己,那些习惯与不堪,厌恶与耻感。

或者说,这个曾经在黑桥的“小镇青年”,转身回到小镇时。他无形中揭开了我们这一代许多人的秘密,我们向往美好生活,相信知识改变命运。我们借此离开故乡,面对城市,我们仿佛没有退路,只有来路上挟裹过我们的“杂质”。但这些杂质烙印在我们身上,仿佛背后拖着的一卷卷胶卷。我总觉得,和中国大多数艺术家相比,厉槟源是少有去面对那些身后的胶卷的人,去将深藏的秘密,化作星火的人。这些秘密在白日隐迹,它偶尔在黑桥的臭水沟里绽放,偶尔在城乡结合部被以动物性的方式托举,但厉槟源将它变成星火,变成我们在夜间赶路的圣光。

也因为“蓝山”与“夜火”,厉槟源的作品不再受现实大背景的影响,他不再是时代条件反应下的应激动作。即便是在黑夜之中,他也开始“因地制宜”,尝试更多地去观察,观察事物的情景、故事和能量。有时他在风中看到竹子的张力,有时他在水流中迎接喘急。他像个猎人一样,观察着对手(自然,地点与故事)的一举一动,他要足够的狡猾,以像故乡永州捕蛇者一样打在蛇的七寸。

在厉槟源的作品中,重复和忍耐成为常态,就像猎人趴在雪地上,忍受寒冷。但这种方式,除了达成行为艺术中惯用的力量悬殊的“神话”之外。对于我们又尤为熟悉,像是中国人对待生活,家庭和情感的最常见的关系,他总是沉默,但一旦出手,便足以构成伤害,这是我们成长中惯常的故事。

“讲不出再见”,让我们能理解那首粤语歌在厉槟源《最后一封信》中的意义,那种含蓄和晦暗,是中国人表达情感的特有方式,如果父亲活着,那份“爱你”和“再见”一样讲不出来,思念与沉默同时存在。

在这个意义上,我们理解了厉槟源作品在2015年之后的深情、肃穆与神圣,是土地,是父亲,是故乡让他变得深情,他不再是那个望京裸奔、地铁里刷牙洗脸,三里屯遛鸡的社会性事件的艺术家。他对人和情感,多了一份理解后的沉默。

但,与个人的故事相反,厉槟源通过他的个人情感故事,为我们塑造了一个时代的“共时”与“共情”:在过去的二十年间,城市化的扩张,千篇一律的现代性塑造,加剧了我们和自然、土地的紧张关系。然而,从上一代艺术家对城市及其题材的向往与渴望,直到我们这一代人,体会到城市扩张的副作用,迁徙成长过程中附带的伤害。20多年间,我们的身体与自然的关系早已改变,例如在厉槟源 MoMA PS1的展览文章中写道:“寄托精神于山水,或是在熟悉又陌生的土地里找回自己的过去。未到达的和已失去的,希望融入和所留恋的,但始终一致的是,身体渴望与土地建立生命中的联系。这是中国人情感中特有的眷恋。”

关于艺术家:

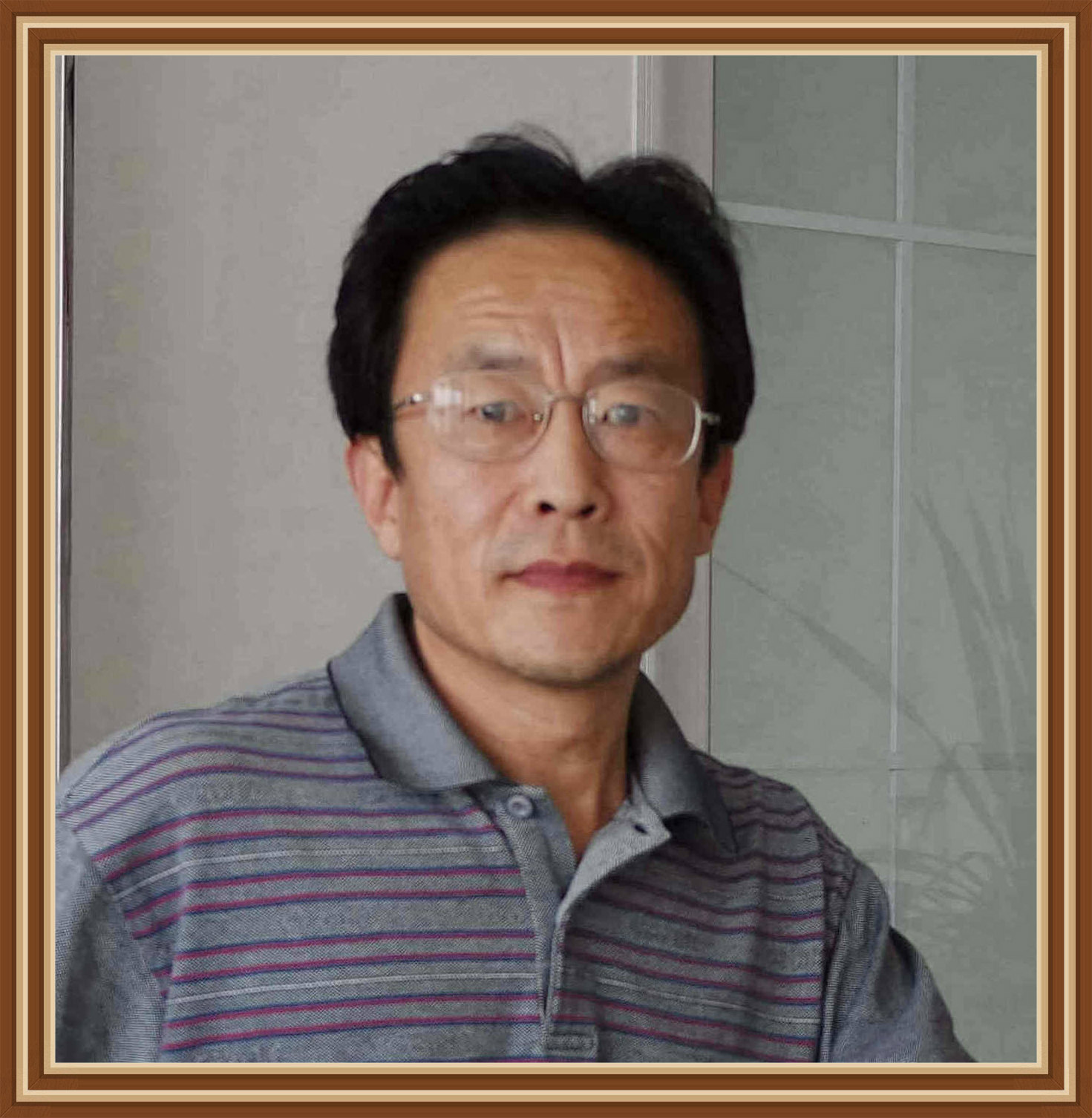

厉槟源,1985年生于中国湖南永州,2011年毕业于中央美术学院雕塑系;现工作生活于永州和柏林。厉槟源通过行动、录像和行为艺术表演深入日常社会的不同领域,探索身体、观念认知和社会价值。他的艺术实践的动机是通过身体互动来了解自己所处的生活空间和物质环境,并反思和超越社会所赋予环境的规范与意识形态。正如他所言:身体不仅与周围环境不可分离,也是“事情发生的第一舞台”。他的作品曾在美国、欧洲和亚洲各地展出,并被纽约现代艺术博物馆等艺术机构永久收藏。

关于策展人:

崔灿灿,策展人、写作者。其策展的主要展览和活动自2012年起至今已有近200场,群展包括“夜走黑桥”、“乡村洗剪吹”、“不在图像中行动”、“六环比五环多一环”、“不合作方式2”、“十夜”、2013-2018年过年特别项目、“策展课”、“九层塔”、“断裂的一代”、“小城之春”、“游牧在南方”等。